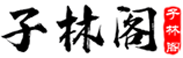

《易经》:两派六宗

|

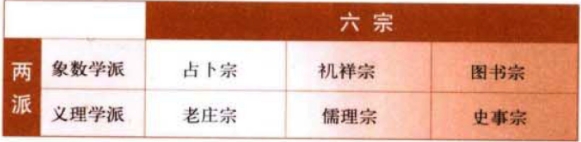

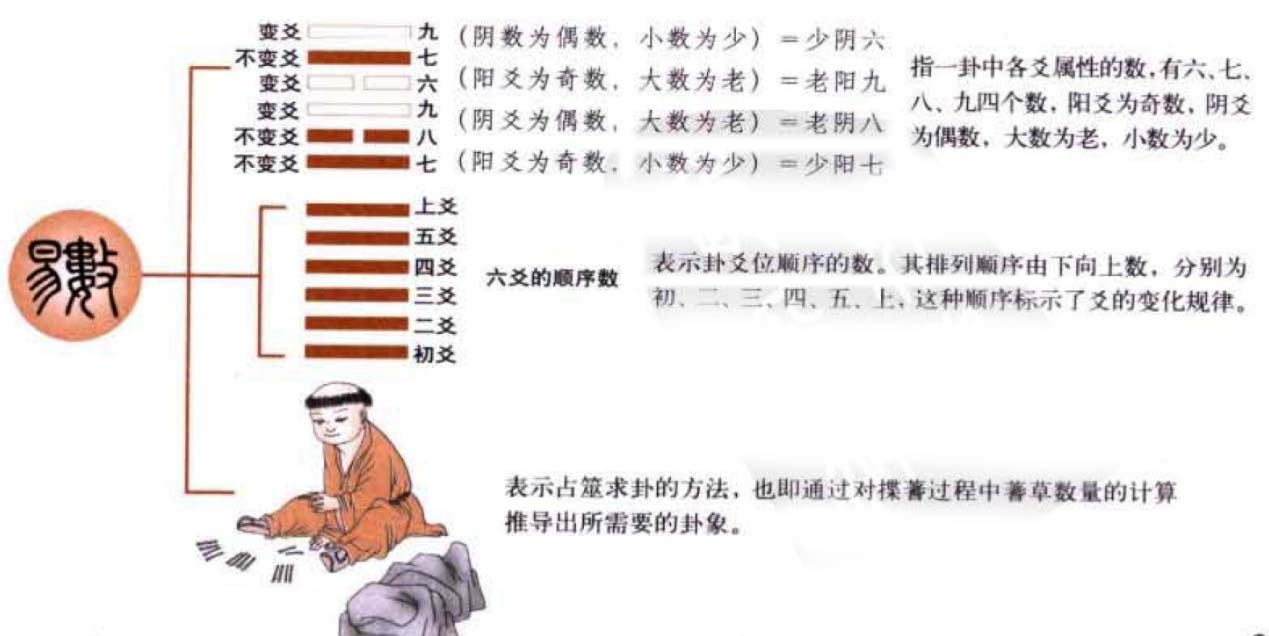

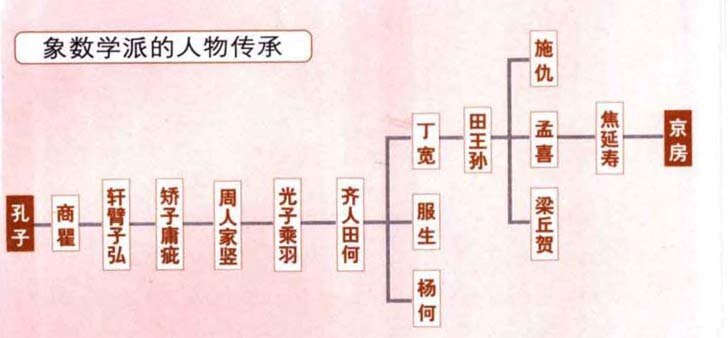

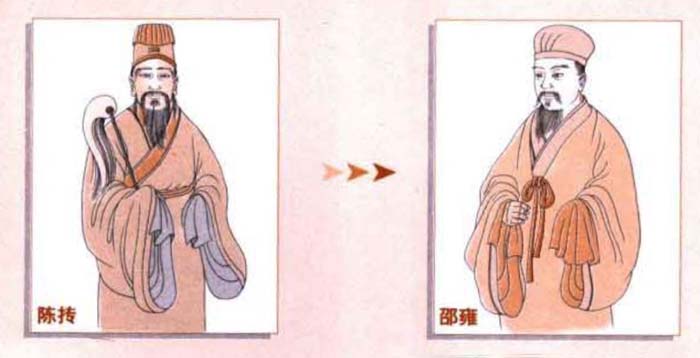

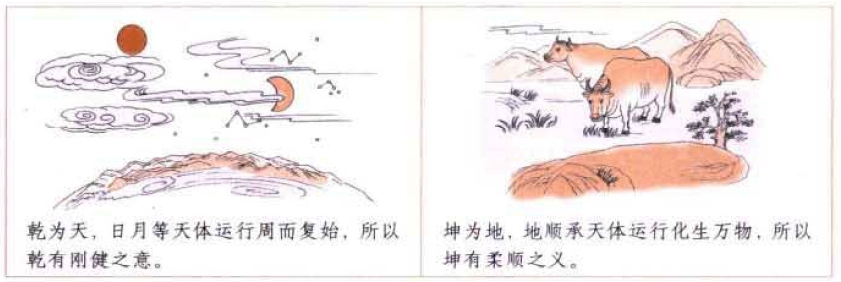

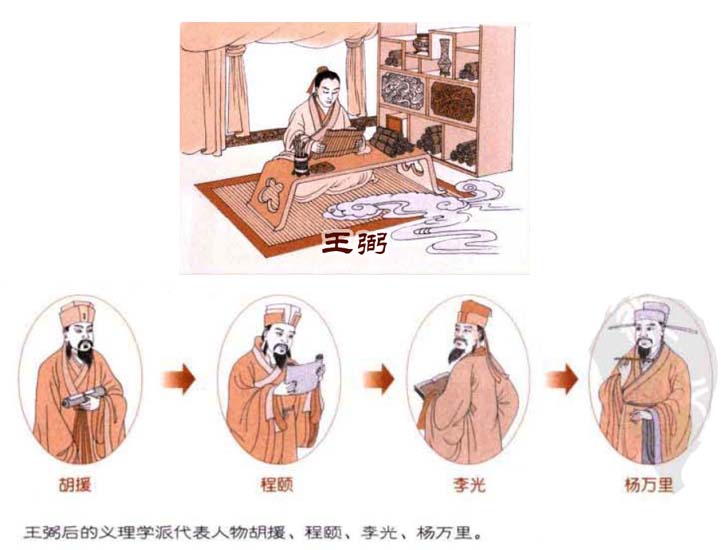

关于《易经》的研习流派,自孔子赞述《周易》以来、在司马迁的《史记》,班周的《汉书》,以及范晔的《后汉书》中,就有记载。战国后期,一些系统阐释《易经》的文字就已被陆续收集起来,并汇成了《五传》。至汉代,经学兴起,之后历时2000余年,易学的研习流派也发展出很多,但总的来说可归为两派六宗。 两派是指象数派和义理派,六宗指占卜宗、机(ji)祥宗、图书宗、老庄宗、儒理宗、史事宗。六宗又分别归属于象数、义理两派:占卜、机祥、图书三宗归属于象数派;老庄、儒理、史事三宗归属于义理派。这是《四库全书提要》的分法。 象数学派 象和数在易学中经常被连起来用,其实象和数的含义是不一样的,象是形状,数是数日和计算。比如一个人,男、女、老、少、美、丑、胖、瘦……等表现出来的形状特点就是象。而与其相貌特征有关的数字,如身高、三围、年龄等数字及推算这些数字的方法就是数。世界有形状的万事万物都有象有数,《易经》这本书也不例外。 传统观点认为《易经》的象有三个方面的含义: ①是指易中的八卦、六十四卦及三百八十四爻的形状,如为卦象,为爻象; ②是指八卦所象征的事物,如乾卦象征天,坤卦象征地,兑卦象征泽,震卦象征雷等; ③是指卦辞、爻辞中所说的具体事物,如乾卦卦辞中提到的龙,坤卦卦辞中提到的牝马等。这三层含义统称为易象。 易数也有三层含义: ①是表示一卦中各爻属性的数,一共有六、七、八、九四个数,阳爻为奇数,阴爻为偶数,大数为老,小数为少,所以这四个数分别表示为少阳七、老阳九、少阴六、老阴八; ②是表示爻位顺序的数。一卦由六爻组成,其排列顺序为由下向上数,初爻称初,依次而上分别称为二、三、四、五、上,这种顺序标示了爻的变化规律; ③是表示占筮求卦的方法,也即通过对揲(shé) 蓍(shi)过程中蓍草数量的计算推导出所需要的卦象。 而所谓象数学派就是注重于对《易经》的卦象、卦变的研究,以其所理解的道理而推导人事吉凶的学术派别。 两派六宗 自孔子赞述《周易》以来,易学的研习流派在历史上发展出很多,但总的来说可归为两派六宗。 象数学派 象数学派的代表人物 象数学派这个派别的代表人物有汉代的孟喜、京房、焦延寿,宋代的陈抟、邵雍等人。 孟喜、京房、焦延寿都是汉代易学的代表人物。其中焦延寿的著述已经失传,而孟喜和京房的易学观点被易学界称为孟京易学,属于汉代的官方易学。据司马迁和班固在《史记》、《汉书》中记载:秦始皇焚书,《易》因为是卜筮之书而得以幸免,故先秦易学的传授并未中断。这条传承系统是:孔子传《易》于商瞿,瞿传楚人轩臂子弘,弘传江东人矫子庸疵,疵传燕人周子家竖,竖传淳于人光子乘羽,羽传齐人田何。田何就是汉初经学兴起时的易学人师,他传易于丁宽、服生、杨何等人。丁宽传易于田王孙,田传易于施仇、孟喜、梁丘贺。孟喜传焦延寿,焦传给京房。施仇、孟喜、梁丘贺、京房这四家易学被选为官方教材。 但汉官方易学大师的著述大多失传,只有部分零星的保存在后人的辑录中, 仅有京房的《京氏易传》被完整地保留下来。 我们已经说过,孟京易学属于官方易学,是汉易的主流学派。此外还有一个学派,就是以费直为代表的民间易学。官方易学和民间易学分属于儒家经学系统中的今文学派和古文学派。所谓“今文”就是两汉时通行的文字一-隶书。 所谓“古文”就是秦汉以前通行的文字一一大篆。前者是两汉经生抄写的本子,后者是古代遗留下来的本子。两种本子有一些出入,西汉经师各信从其所据本,因此产生了今文经学和古文经学两个派别。 孟京易学发展到东汉逐渐被费直的民间易学所取代。魏唐时代也均是以王弼的义理学派为易学主流派别。直到宋朝,象数学派才又得以显露头角,这就是以北宋初年的华山道士陈抟及继承人邵雍为代表的易学派别。这个派别的基本特征有两个:一是以各种图式解说《周易》原理。二是尽量回避和排除阴阳灾异说和天人感应说。但同时,邵雍又提出了一个与天人感应说相似的皇极经世图。这个图将六十四卦卦序图和其制定的古代历史年表相参照,以说明人类历史的演变过程。 因为以陈抟和邵雍为代表的宋易图书学派,不论是以图形取代文字表述,还是以皇极经世图取代天人感应、阴阳灾异说,都只是孟京易学的变异,所以一般也将他们归为象数学派。 施仇、孟喜、梁丘贺、京房这四家易学被汉代选为官方教材,称为官方易学,孟京官方易学发展到东汉,逐渐被费直的民间易学所取代,直到宋朝,象数学派才又显露头角。这就是以北宋初年的华山道士陈抟及继承人邵雍为代表的易学派别。 但是以北宋初年的华山道士陈抟及继承人邵雍为代表的易学派别叫什么名字呢?为什么也将它们归为象数学派呢? 宋易图书学派,也就是图书宗。这个派别一是以各种图式解说《周易》原理。二是尽量回避和排除阴阳灾异说和天人感应说。但不论是各种图式,还是以邵雍的皇极经世图取代天人感应、阴阳灾异说,都只是孟京易学的变异,所以一般也将他们归为象数学派。 义理学派 “义”是意义,“理”是道理。义和理无形无象,不能单独存在,需要通过文字或者图形的表述才能显现出来。所以,象数和义理可以看做是同一事物的两面。如对乾坤两卦的理解,取象说以乾为天、为阳,坤为地、为阴。而取义说以乾为刚健,坤为柔顺。乾之所以有刚健之义,坤之所以有柔顺之义,就是因为日月等天体的运行规律周而复始,从不间断,且威力强大。就是因为地能顺承天体的运动而生化万物,这就是所谓的“理”。义理学派就是注重发掘《周易》的卦名、卦爻辞和卦爻象中所蕴涵的意义和道理的学术派别。 义理学派的代表人物 《四库全书提要》将这个派别的创始人确定为魏时的王弼,将继承者确定为宋朝的胡援、程颐、李光、杨万里。 王弼是魏山阳人,据《魏志·钟会传》记载,他是一个“神童”,聪明过人,能言善辩。才十岁的时候,就特别喜欢老子的著作,在他短短二十四年的人生历程中,既注释《老子》,又注释《周易》,是魏晋玄学的代表人物。他的易学观点有三个:一是有意排斥取象说,与汉易中的象数学派相对立;二是以《易传》的基本观点解易,继承了费直的易说;三是他排斥象数之学和继承费直的易学都并不彻底。他认为世界万物可以分成许多不同的类别,但每一个类别都有一个共同的特征,就是义理。所以,人们接触这些事物时,就能按其特征联想到它的相貌,知道了它的义理也就可以明了它的特征。但他在驳斥象数派的互体、卦气、卦变、纳甲和阴阳灾异等学说的同时,又提出了一套自己的新学说来替代汉易的方法。这就是“一爻为主说”、“爻变说”和“适时说”。他的这套学说并没有脱离象数学派的解易方法。 王弼后的义理学派代表人物是胡援、程颐和李光、杨万里。胡援本人无著作传世,只有其门人根据他的讲述所作的记录编写的《周易口义》。程颐的著作有《程氏易传》。李光、杨万里为南宋人,他们的易学突出特点是“引史证经”。这个引史证经不是从《周易》形成时的历史环境中去探讨《周易》本义,而是在解释经文时引古今王朝兴替的历史事件,来证明义理学派的儒理是正确的。 这是依《四库提要》的分类对易学各派的简述。《四库提要》以来,近现代易学又有了很大的发展。可以归纳为三个方面:一是疑古,二是彻底否定《周易》原文的价值;三是肯定《易传》及易学中的义理学派对《周易》的自由发挥而形成的哲学思想。 义理学派的义和理 义理学派是注重发掘《易经》的卦名、卦爻辞和卦爻象中所蕴涵的意义和道理的学术派别。“义”是意义,“理”是道理。义和理无形无象,不能单独存在,需要通过文字或者图形的表述才能显现出来。所以,象数和义理可以看做是同一事物的两面。 义理学派的人物传承 《四库全书提要》将义理学派的创始人确定为魏时的王弼,将继承者确定为宋朝的胡援、程颐、李光、杨万里。 王弼是魏山阳人,是一个“神童”,尽管只活到二十四岁,但却既注释《老子》,又注释《周易》,是魏晋玄学的代表人物。 王弼后的义理学派代表人物胡援、程颐、李光、杨万里。

|

上一篇:《易经》概念:“时”与“中”下一篇:《易经》在生活中的作用和价值

最新评论

- √ 在线测试

-

自学易经推荐榜

- 1、八字日柱带天乙贵人(天乙贵人在日支最好) 在线免费命理常识易经基础

- 2、太乙真人的真身是什么动物(太乙真人的真身是谁) 在线免费命理常识易经基础

- 3、2043之后九紫离火运之后是什么运(2024年2043年九紫运行业) 在线免费命理常识易经基础

- 4、太乙神数预测方法(太乙神数预测案例详解) 在线免费命理常识易经基础

- 5、易经全文完整版[图文详解] 自学易经六十四卦全解PDF下载易经全解,易经六十四卦,易经全文,易经八卦,易经八卦,图解易经PDF下载,易经六十四卦(全图解),易经入门,,

- 6、道传小六壬速断大全对照表(道传小六壬和小六壬有什么区别) ... 在线免费命理常识易经基础

- 7、被人借运如何化解(被借的运怎么才回得来) 在线免费命理常识易经基础

- 8、中国三大邪术,茅山术/起尸术/巫蛊术(神话传说) 在线免费命理常识易经基础

- 9、太乙救苦天尊是谁的师傅(太乙救苦天尊与太乙真人是一个人吗) ... 在线免费命理常识易经基础

- 10、《易经》六十四卦详细具体事占吉凶解读

- 11、最好最全的择日书籍(择日书籍排行榜前十名) 在线免费命理常识易经基础

- 12、二十四山六十年大利口诀(二十四山六亲配) 在线免费命理常识易经基础

- 13、小六壬精解之大安(小六壬口诀详解大安) 在线免费命理常识易经基础

- 14、正宗八门八宅套九星(八门套九星歌诀图例) 在线免费命理常识易经基础

- 15、太乙救苦天尊介绍 在线免费命理常识易经基础

- 16、小六壬日加时算是什么意思(小六壬日加时怎么起盘) 在线免费命理常识易经基础

- 17、贵人登天门吉时速查表图文(贵人登天门吉时查询表) 在线免费命理常识易经基础

- 18、六壬仙教是什么教派(六壬仙教利弊) 在线免费命理常识易经基础

- 19、诸葛亮小六壬掐指算法(诸葛小六壬口诀) 在线免费命理常识易经基础

- 20、小六壬赤口加大安加小吉(小六壬大安大安大安) 在线免费命理常识易经基础