《易经》天人合一思维模式

|

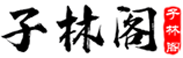

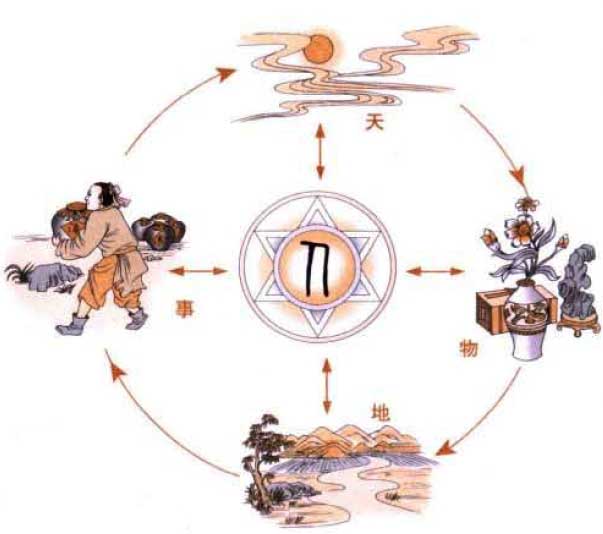

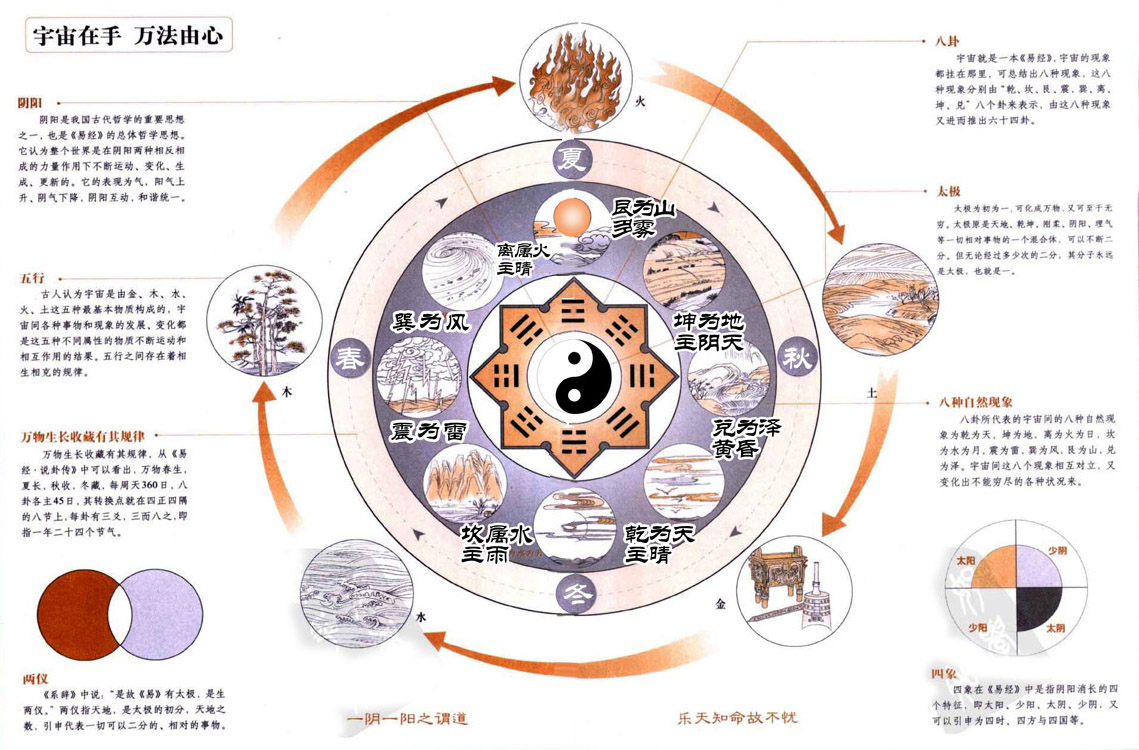

《易经》的宇宙思维模式——天人合一 说到《易经》的哲学思想,“天人合一”是它最重要的一个概念,也是我国后来传就文化中的一个重要概念。《易经》的最高理想,就是实现“天人合一”的境界。 天与人的关系 “天人合一”是一种宇宙思维模式,它所指的是与宇宙自然界生生之德完全合一的存在状态。这并非仅从“天”或者“人”某一方面而言,而是从“天”和“人”两方面来讲的,唯有从人与自然这两个角度着眼,才能将二者的关系阐释清楚。 在《易经》里,乾、坤二卦分别代表天、地,天、地象征着自然界。若将天、地相对来看,天一般是指地面之上的整个天空、人类所能观测到的宇宙空间以及地球之上的大气层等,像日、月、星、辰,还有风、雷、雨、露这些都包含在内。在《易经》的观点中,天地间的万物都由天来“统御”,地和天相互配合、相互补充,二者缺一不可。不过,地终究是“顺承天”的,因此,天能够代表整个天地自然界。 而地,是人类和一切生命生存的大地,它是人类生存的家园。任何一种生命都不能离开大地,天空中的飞鸟也不例外。所以,天是生命之源,地是一切生命存在的根基。人与自然界是统一的整体,不可分割。 虽然人是天地所“生”,只是万物中的一员,但人终究和万物不同,因为人有“仁义”之性、“性命”之理,这就决定了人在天地万物之中,肩负着一种神圣的使命。 用《易经》的话来讲,就是“裁成天地之道,辅相天地之宜”。自然界为人类生存提供了所需的一切,人在获取自然界所赋予的生存条件之时,更要“裁成”、“辅佐”自然界实现其生命意义,如此便达成了人的生命目的。 人与自然是互相感应的整体 《易经》中这种天人合一的宇宙思维模式,为我们构建了一个涵盖天、地、人、事、物等的完整宇宙世界。它极为注重从整体视角去认识和把握世界,将人与自然视为一个相互感应的有机整体。正因如此,造就了后来的中国人更倾向于运用整体的、全息的、系统的思维方式,而非局部的、解剖的、分析的思维方式来思考问题。 '天”与“地”的意义 在《易经》中,天泛指地面以上的整个天空,又可以代表天地整个自然界。而地则是人类赖以存在的家园,是一切生命得以存在的基础。 宇宙在手,万法由心。 阴阳 阴阳是我国古代哲学的重要思想之一,也是《易经》的总体哲学思想。它认为整个世界是在阴阳两种相反相成的力量作用下不断运动、变化、生成、更新的。它的表现为气,阳气上升、阴气下降,阴阳互动,和谐统一。 五行 古人认为宇宙是由金、木、水、火、土这五种最基本物质构成的,宇宙间各种事物和现象的发展、变化都是这五种不同属性的物质不断运动和相互作用的结果。五行之间存在着相生相克的规律。 八卦 宇宙就是一本《易经》,宇宙的现象都挂在那里,可总结出八种现象,这八种现象分别由“乾、坎、艮、震,巽、离、坤、兑”八个卦来表示,由这八种现象又进而推出六十四卦。 太极 太极为初为一,可化成万物,又可至于无穷。太极原是天地、乾坤、刚柔、阴阳、理气等一切相对事物的一个混合体,可以不断二分。但无论经过多少次的二分,其分子永远是太极,也就是一。 两仪 《系辞》中说:“是故《易》有太极,是生两仪。”两仪指天地,是太极的初分,天地之数,引申代表一切可以二分的、相对的事物。一阴一阳之谓道,乐天知命故不忧。 四象 四象在《易经》中是指阴阳消长的四个特征,即太阳、少阳、太阴、少阴,又可以引申为四时、四方与四国等。 八种自然现象 八卦所代表的宇宙间的八种自然现象为乾为天,坤为地,离为火为日,坎为水为月,震为雷,巽为风,艮为山,兑为泽。宇宙间这八个现象相互对立,又变化出不能穷尽的各种状况来。 万物生长收藏有其规律 万物生长收藏有其规律,从《易经·说卦传》中可以看出,万物春生,夏长,秋收,冬藏,每周天360日,八卦各主45日,其转换点就在四正四隅的八节上,每卦有三爻,三而八之,即指一年二十四个节气。

|

上一篇:易经全文完整版[图文详解]下一篇:易学相关的重要古籍版本

最新评论

- √ 在线测试

-

自学易经推荐榜

- 1、八字日柱带天乙贵人(天乙贵人在日支最好) 在线免费命理常识易经基础

- 2、太乙真人的真身是什么动物(太乙真人的真身是谁) 在线免费命理常识易经基础

- 3、2043之后九紫离火运之后是什么运(2024年2043年九紫运行业) 在线免费命理常识易经基础

- 4、太乙神数预测方法(太乙神数预测案例详解) 在线免费命理常识易经基础

- 5、易经全文完整版[图文详解] 自学易经六十四卦全解PDF下载易经全解,易经六十四卦,易经全文,易经八卦,易经八卦,图解易经PDF下载,易经六十四卦(全图解),易经入门,,

- 6、道传小六壬速断大全对照表(道传小六壬和小六壬有什么区别) ... 在线免费命理常识易经基础

- 7、被人借运如何化解(被借的运怎么才回得来) 在线免费命理常识易经基础

- 8、中国三大邪术,茅山术/起尸术/巫蛊术(神话传说) 在线免费命理常识易经基础

- 9、太乙救苦天尊是谁的师傅(太乙救苦天尊与太乙真人是一个人吗) ... 在线免费命理常识易经基础

- 10、《易经》六十四卦详细具体事占吉凶解读

- 11、最好最全的择日书籍(择日书籍排行榜前十名) 在线免费命理常识易经基础

- 12、二十四山六十年大利口诀(二十四山六亲配) 在线免费命理常识易经基础

- 13、小六壬精解之大安(小六壬口诀详解大安) 在线免费命理常识易经基础

- 14、正宗八门八宅套九星(八门套九星歌诀图例) 在线免费命理常识易经基础

- 15、太乙救苦天尊介绍 在线免费命理常识易经基础

- 16、小六壬日加时算是什么意思(小六壬日加时怎么起盘) 在线免费命理常识易经基础

- 17、贵人登天门吉时速查表图文(贵人登天门吉时查询表) 在线免费命理常识易经基础

- 18、六壬仙教是什么教派(六壬仙教利弊) 在线免费命理常识易经基础

- 19、诸葛亮小六壬掐指算法(诸葛小六壬口诀) 在线免费命理常识易经基础

- 20、小六壬赤口加大安加小吉(小六壬大安大安大安) 在线免费命理常识易经基础